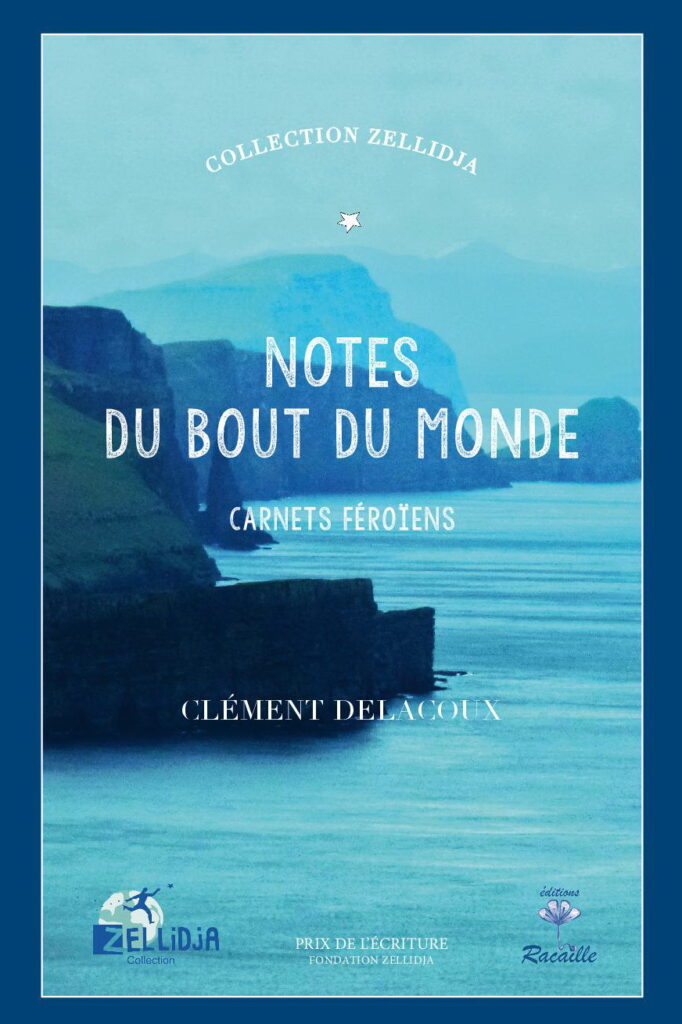

Dans cette interview, Clément Delacoux, auteur de Notes du bout du monde : Carnets Féroïens, partage avec nous son parcours littéraire, ses inspirations, et ses réflexions sur le processus créatif. De ses premières lectures de fantasy, marquées par des auteurs tels que Pierre Bottero et Tolkien, à l’écriture de son propre livre, Clément nous dévoile les défis, les plaisirs et les rituels qui rythment son écriture.

Avec une sincérité désarmante, il aborde des questions essentielles pour tout écrivain : comment surmonter les difficultés de l’écriture, trouver son équilibre entre impulsivité et relecture, et surtout, comment persévérer pour donner vie à ses idées. À travers ses réponses, il nous invite à découvrir non seulement son univers d’auteur, mais aussi la personne derrière l’œuvre, pour qui l’amitié, la solitude et le voyage sont autant de sources d’inspiration et de bonheur.

Quels livres avez-vous lus enfant et lesquels vous ont le plus marqué ?

Mon premier contact avec la lecture s’est surtout fait par la fantasy. J’ai beaucoup été marqué, enfant, par un auteur français comme Pierre Bottero et évidemment par des classiques du genre, notamment Tolkien. Si j’en lis moins aujourd’hui, je garde de ces lectures l’idée que les livres ont d’abord un immense potentiel d’émerveillement.

Quelle est la partie la plus difficile de votre processus d’écriture et comment la surmontez-vous ?

J’ai une écriture assez impulsive et c’est justement de cette impulsivité que je tire mon plaisir. Aussi la relecture est-elle une des parties les plus difficiles pour moi, car je n’ai pas accès à cette joie immédiate. C’est un travail de longue haleine, mais qui a aussi son plaisir dans l’effort régulier. Car c’est en étant régulier que je mène à bien ce travail. Pour Notes du bout du monde, j’ai travaillé à la relecture en adoptant des « horaires de bureau ». Je travaillais du matin au soir, en faisant quelques pauses pour marcher et mieux me reconcentrer.

Quelle est votre collation préférée lorsque vous écrivez, et avez-vous des rituels particuliers ?

Je n’ai pas de rituel particulier. Je trouve justement que l’intérêt de l’écriture est de pouvoir la pratiquer partout et n’importe comment : dans une salle d’attente, dans les transports, pendant un cours, pendant la nuit, en marchant, en s’ennuyant, dans un carnet, dans les notes du téléphone ou sur un ordinateur. Le train est, je crois, est un des lieux où je préfère écrire.

Quant à Notes du bout du monde, il a été écrit pendant ma césure dans les Pyrénées et les Alpes, en Finlande et à Copenhague, à Grenoble, Lille ou Bordeaux.

Quelle partie de « Notes du bout du monde : Carnets Féroïens » a été la plus amusante à écrire et pourquoi ?

J’ai eu beaucoup de plaisir à écrire le chapitre sur la fête nationale des Féroé, Ólavsøka. À ce moment, le rythme du récit change. Les descriptions sont plus détaillées, les dialogues plus longs et fournis. C’était aussi l’occasion de montrer la jeunesse dans sa diversité et ses hésitations. Et c’est quelque chose que j’ai peu vu dans les romans de voyages, et que j’aimerais traiter davantage à l’avenir.

Quelle est votre partie préférée et celle que vous aimez le moins lors de l’édition d’un manuscrit ?

Il y a une partie dans l’édition d’un manuscrit que j’appellerais la « composition ». On a toute notre matière (émotions, anecdotes, formules) et il s’agit de l’agencer pour former l’ensemble le plus beau et le plus cohérent possible. C’est là qu’on voit l’objet final émerger. Et il y a à cela une grande satisfaction. En revanche, je ne crois pas qu’il y ait de partie qui me déplaise particulièrement. Je trouve seulement qu’il est difficile de garder, sur le long terme, son enthousiasme et sa confiance. J’ai souvent douté de la justesse et de la qualité du livre. Mais c’est peut-être cela qui permet de le retravailler avec un semblant d’objectivité.

L’écriture et la publication de votre livre ont-elles changé la façon dont vous vous percevez en tant qu’auteur et en tant que personne ?

Étonnamment, la publication de Notes du bout du monde n’a rien changé en moi. C’était, pourtant, mon plus grand rêve depuis l’enfance. J’avais publié un recueil de poésie à 16 ans, mais je ne considérais pas ce rêve réalisé tant que je n’avais pas publié d’œuvre en prose. Avec Notes du bout du monde, c’était chose faite. Toutefois, cela n’a pas été un tournant dans ma vie. La raison est que, je crois, ce livre a seulement été la continuité de ce que j’ai toujours voulu et autour duquel j’ai organisé ma vie. L’écrire et le publier en a seulement renforcé la certitude.

Qu’est-ce qui vous rend véritablement heureux dans la vie, que ce soit lié à l’écriture ou en dehors ?

L’amitié est une des choses les plus importantes dans ma vie (et je crois qu’il y a de l’amitié dans l’amour et dans la famille). C’est un vecteur d’ouverture et de découverte. C’est aussi là qu’on peut créer des communautés qui poussent à agir, d’un point de vue artistique ou politique. Je veux croire que le partage et la réflexion en amitié peuvent être le moteur de transformations sociales.

Parallèlement, je trouve tout aussi bien ma joie dans la solitude, le voyage, l’art et trop de choses pour toutes les dire. Il y a cette phrase dans Sur la route de Kerouac : « j’ai du goût pour trop de choses que je mélange ». Elle me parle beaucoup. Et j’arrive à donner du sens à ce mélange seulement par l’écriture. C’est dans les textes qu’on peut tout évoquer côte à côte, tout unir.

Qu’avez vous ressenti à la sortie de votre premier livre ?

Notes du bout du monde a été publié dans un contexte particulier, alors que j’étais parti une seconde fois aux Féroé. Je revoyais pour la première fois mes ami·es de là-bas, qui étaient devenu·es depuis des personnages de roman. Plutôt que voir les paysages, je pensais aux descriptions que j’en avais faites. Et je voyageais cette fois avec des proches. C’était un mélange étrange entre mes connaissances françaises et féroïennes, entre mon écriture et le vrai pays qu’est les Féroé.

Et, pendant ce temps, mon livre était publié et je recevais les premiers retours. Cela a donc été un grand moment confus de partage. Précisément ce que j’espérais d’une publication.

Que diriez-vous à un primo-écrivain pour réussir à écrire son premier livre ?

C’est, j’imagine, différent pour chacun, mais quant à ce qui marche pour moi c’est simplement cela : la pratique. Il faut ne pas arrêter d’écrire, même si c’est médiocre, même si ce n’est que quelques lignes, qu’une idée stupide ou une réflexion qui ne servira jamais… Il faut écrire. Les livres ne sont que la partie émergée du processus. Derrière, il y a une foule de notes, de réflexions et de conversations qui sont loin d’être toutes pertinentes. Vient un moment où, finalement, on se plonge dans cette matière et en faisant un tri énorme, on parvient à extraire un objet cohérent et bon : un livre.